とにかく対応が早い!

- 工事内容

- 屋根・外壁塗装、階段シート工事

- 地 域

- 京都府 宇治市

どこに頼めばいいの…?

基準

国が認めた「建設業許可」の会社を。

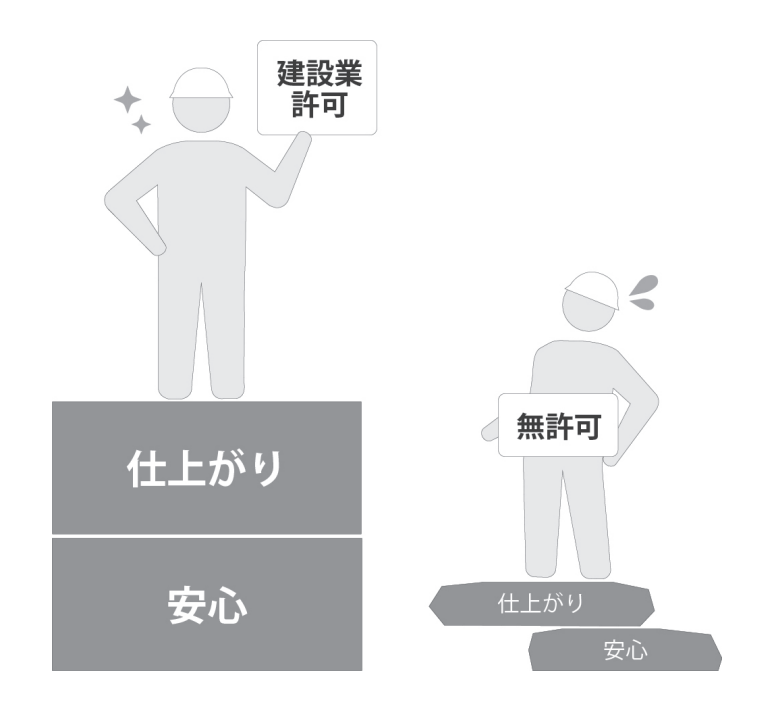

実は多い「無許可」の業者。

仕上がりも安心も大きく変わります。

基準

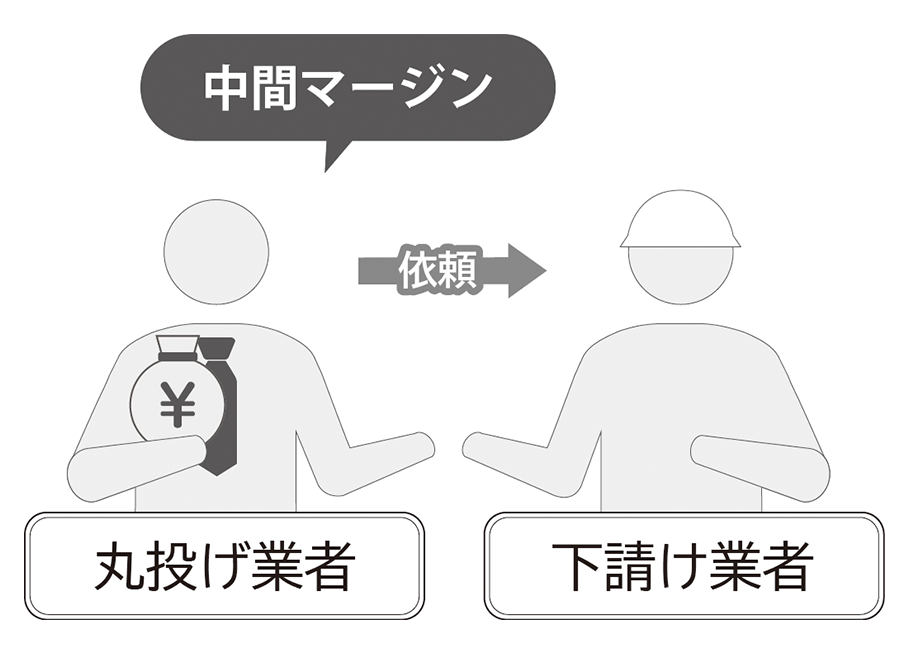

自らしっかりと工事する会社を。

下請け任せの「丸投げ業者」は、

中間マージンで、割高になることも。

安心できる工事店だけをご紹介する仕組み。

・国の「許可」がある

・自社で丁寧に工事する

この条件を満たした会社だけ。

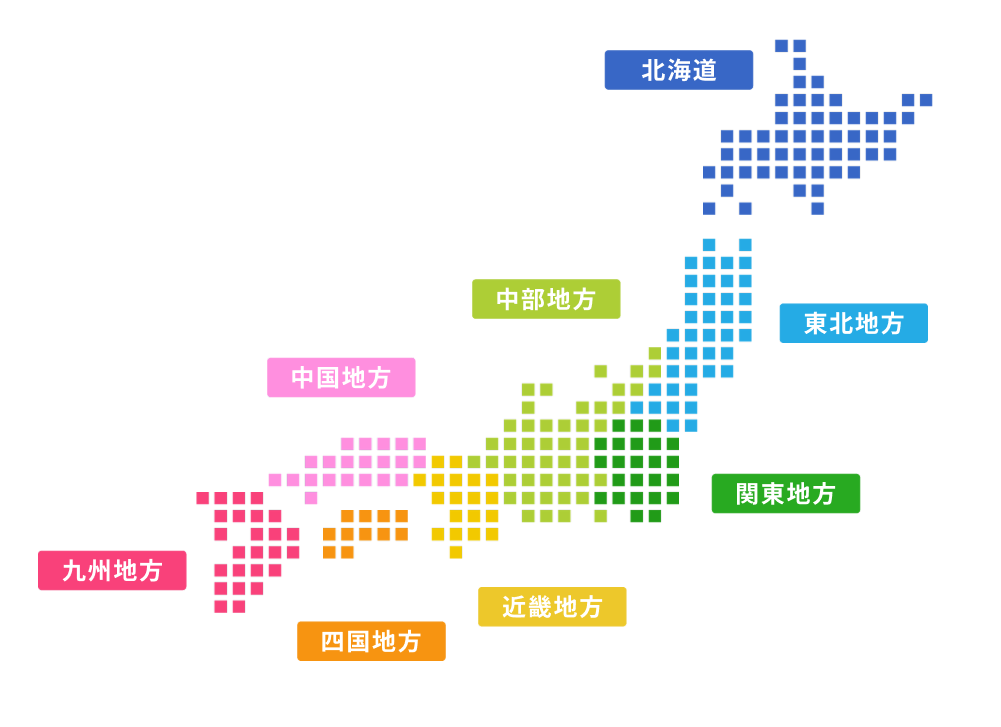

全国約48万社の中から、1,150社に厳選。

国内唯一!他では得られない

国内唯一!他では得られない

お約束

優良工事店ネットワーク 代表

堤 猛・安藤勉(建築士)

リフォームでは、不誠実な業者による「泣き寝入り」が後を絶ちません。私たちは、お客様にそんな思いをさせるくらいなら、会社をたたむ。この覚悟で20年以上、誠実に向き合ってきました。

紹介した会社が迷惑をかけたときは、当社が責任を持って全額を負担し、解決します。

「信じてくださったお客様を、決して裏切らない」その姿勢を、これからも貫きます。

はじめてでも、かんたんです。

むずかしい手続きはありません。

ご相談から工事後の保証まで、私たちがずっとサポートします。

どうぞお気軽に。電話・WEBどちらでもOK。

「相談だけ」でも大歓迎です。

選び抜いた優良工事店だけをご紹介。

現場を見て、無料でお見積もり。

内容と金額にご納得のうえでご契約。

完成まで責任をもって対応します。

不具合もすぐに対応。「期限のない保証」で、これからもずっとお守りします。

とにかく対応が早い!

安心してお任せすることができました。

自分達自身が満足させて頂きました

リフォーム補助金・減税制度とは?金額や対象範囲、申請時期と注意点を解説

リフォーム補助金・減税制度とは?>

2025.12.17

2025.12.17